Cursor

Monday, October 30th, 2006Übegriffe, Plünderungen und Leichenschändungen sind an der Tagesordnung. Wer es sich leisten kann, der unterhält eine Schutztruppe und sichert durch frühe Pflichtheirat der Kinder seine sozialen Bande. Mehr als ein Riss geht durch die Gesellschaft. Religion und Staat streiten miteinander, neue Schreib- und Rechentechnolgien breiten sich aus, ermöglichen schnellen Reichtum, der ebenso schnell wieder gewalttätig genommen wird.

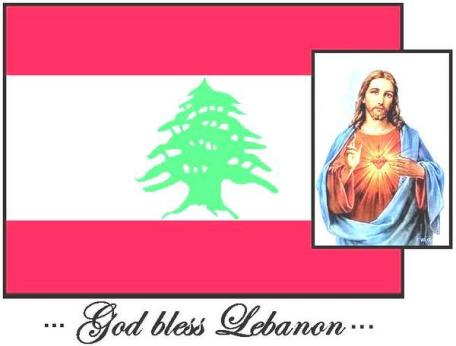

Der libanesische Engel reagiert auf die Gewalt in seinem Heimatland, indem er Bilder aus dem Libanon in das Netz stellt: Ausserdem publiziert der Engel einen Text, der mit folgendem Bild endet:

Der italienische Dichter Cavalcanti erlebt die mörderische Situation in seiner Heimatstand unmittelbar. Er reagiert auf Gewalt mit Gewalt, indem er auf einen erklärten Feind, der ihn auf einer Pilgerfahrt zu ermorden versucht hat, mit dem Speer zielt, dann reagiert er auf die Gewalt indirekt, indem er sein “Ich” als Kampfplatz auffasst. Als ausgebildeter Jurist und Sohn eines der reichsten Händler der aufsteigenden Metropole beherrscht er das Schreiben. Es heisst von ihm, dass er “viele anmutige Dinge besser machen konnte als jeder unserer Bürger”. Sicher bezieht sich dies auf die Gedichte Cavalcantis, mit denen er zum Meister des schönen neuen Stils der Liebesdichtung wurde. Wahrscheinlich ist damit mehr gemeint, etwas, das den Argwohn vieler erregte, zum Beispiel den behenden Umgang der Rechenkunst mit Linie und Null.

Auch in den Gedichten des libanesischen Engels wird Gewalt thematisiert, z.b. in: Mein ehemaliges Zuhause wo ich noch in Berlin gelebt habe:

… ich steh auf und sehe Blut an meinen jungen Händen

Unsere Welt: Alle Wände sind beschmiert

Meine Jungs verbrachten alle ihre Kindheit hier,

ich bin verwirrt, lieber Gott, zeig mir den rechten Weg.

Meine Nachbarin hatte schon mit 16 Aids.

Es ist jetzt zu spät, wohin wirst du mich dann führen?

Mama weint, denn die Bullen klingeln an der Tür

sag mir wofür sind meine Brüder hinter Gittern?

Überall scheint die Sonne doch hier ist Gewitter und im Winter sind die Heizungen auch

abgestellt, niemand hat mich je gefragt ob mir das gefällt …

Und ich frage mich was Liebe in der Welt noch heißt,

auf einmal merke ich ich bin hier und jetzt am Abstellgleis

wo du selten weißt was morgen passieren wird…

15.124 Besuche hat der libanesische Engel auf seinem Blog. Cavalcantis Gedichte sind Gegenstand gelehrter Untersuchungen, Abschriften seiner Gedichte sind Teil des italiensichen Kulturerbes. Als ausgebildeter Jurist ist er geübt in der Verwendung von Formeln. Das Sonett, die er von dem dichtenden Notar Giacomo da Lentini aus Sizilien übernimmt, die Kanzone, die er bei den südfranzösischen Troubadors kennenlernt, nutzt er virtuos als Rahmen, um die Zerstörung seines Selbst zu formen.

Er dichtet:

Meine Seele ist niederträchtig zerrüttet worden in der Schlacht, die aus dem Herzen kommt… [VII]

… das Herz hat Krieg und wenig Leben … [XI]

Warum sind mir die Augen nicht herausgerissen worden …? [XII]

Diese Tugend Amors hat mich auseinandergenommen … [13]

Der Liebesgott Amor und die Schönheit sind in den Gedichten Cavalcantis gewalttätig. Die galante und wohlklingende Form seiner Verse steht im Kontrast zur Grausamkeit der dargestellten Zerrüttung durch äussere Kräfte. Als deren Opfer inszeniert sich der Dichter. Vor dem Hintergrund der sozialen Spannungen und kulturtechnischen Innovation zur Zeit Cavalcantis ist diese Inszenierung als Zeugenschaft zu verstehen. Zeugenschaft nicht nur einer neuen sublimen Kunst, weltlich zu dichten, sondern einer Anstrengung, die Spannungen seiner Zeit stimmig auszudrücken. Die Gedichte drücken keine Hoffnung aus. Versöhnung, wie sie in Dantes Göttlicher Komödie als Heilserwartung vermittelt wird, kennt Cavalcanti nicht. Die dokumentierten, persönlich erlittenen Grausamkeiten seiner Zeit hallen wider in der abstrakten Rhetorik der Kämpfe zwischen den Bestandteilen der Seele des Dichters und der angebeteten Schönheit. Die biltà ist keine versöhnende Gottesmutter. Der Anblick der Schönheit erschüttert die Seele, verletzt sie, teilt das Herz des Dichtenden in Stücke.

Der Leichnam seines Schwiegervaters wurde auf Geheiss des Papstes aus dem Grab genommen und in unheiliger Erde verscharrt. Nicht dass Cavalcanti den Mann geschätzt haben muss, der Florenz einmal vor der Zerstörung rettete und dessen Tochter er heiraten musste, aber der Anblick von zerfallenen Körperteilen, die als Kadaver noch angeprangert und geschändet werden, war ihm vertraut. Eine Religion, die zu solcher Schändung aufruft, kann das Gemüt eines Lebendigen martern. So korrespondiert dem Schrecken auf den Strassen auch ein Schrecken im Seelischen. Der Dichter stirbt 1300, nachdem er sich während der Verbannung in das Malariagebiet Sarzano infiziert hat.

Der libanesische Engel kümmert sich nicht um ausgearbeitete Formen, folgt aber Rhythmen, die von den Söhnen Mannheims und anderen geformt werden. Wort und Bild zu verwenden, um Argwohn gegenüber den Verhältnissen auszudrücken, das scheint mir ein aufrichtiger Weg zu sein, um sich von der Widersprüchlichkeit der Zeit nicht verschlucken zu lassen. Cavalcanti gelang dies im 13. Jahrhundert, Bloggern wie dem libanesischen Engel mag dies auch heute gelingen… (Fortsetzung/Korrekturen folgen)