January 4th, 2007

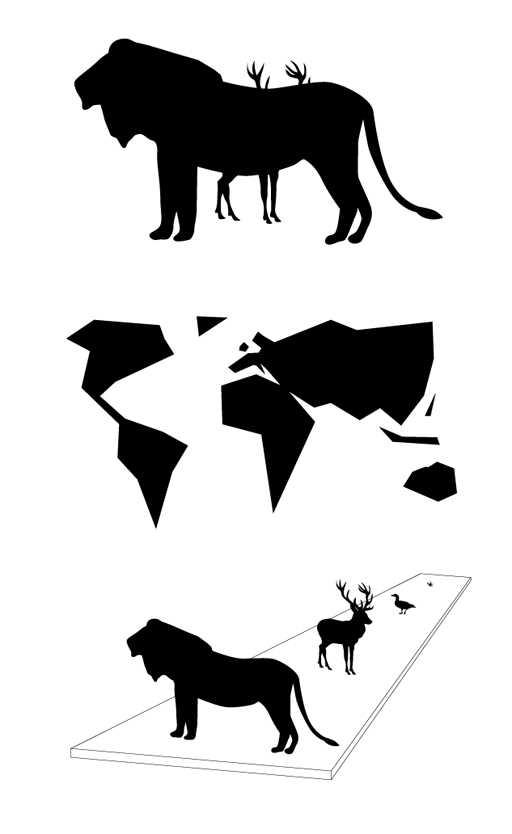

McKenna beobachtet seit 15000 Jahren einen Zerfall unseres Sonnensystems. Eine Redimensionierung der Lebewesen bzw. eine völlige Umgestaltung der Spezies stehe ev. bevor..?

Eine Migrantin berichtet von ihrer Überfahrt auf einem Boot, das auf dem Mittelmeer in Seenot geraten muss. Es muss in Seenot geraten, da nur die Flüchtlinge, die von einem in Seenot geratenem Boot gerettet werden, legal von der Küstenwache über die Grenze in die EU gebracht werden dürfen. Während der Fahrt reisst Fatima Abdirahman von ihrem besten und ihrem einzigen Rock nach zwei oder drei Tagen auf dem offenen Meer kleine Fetzen ab, in die sie ihren Kot einwickelt und über Bord wirft. Über Bord lässt sie an einem dünnen Faden auch eine leere Parfümflasche (Attar aus Olivenöl) baumeln, die sie bisher auf der Migration vor Dieben, Polizisten und den anderen Migranten verstecken konnte. Den Inhalt des Fläschchens hat sie zuvor ausgeschleckt. Geplant war es nicht, dass sie solange auf dem Meer ohne Wasser sein würden, ohne Nahrung. Sie hofft, dass ein Fisch das Fläschchen aussenbords erspürt und anbeisst. Tage später, nachdem schon einige Leichen der Migranten über Bord gekippt worden waren, wird sie unter dem Haufen der übrigen Leichen hervorgezogen. Das geschieht nach neun Tagen auf See und einem Tag nach der Sicherung des havarierten Schiffs durch die Küstenwachen von Lampedusa. (Das Dilemma des Commandante von Dimitri Ladischensky (Text) und Francesco Zizola (Fotos)in der April/Mai-Ausgabe 2006 von mare). Sie selbst wird vielleicht noch zu finden sein in dem Asyl, das ein Franziskanermönch in Lampedusa eingerichtet hat. Vielleicht hat die Überlebende auch eine Stelle als Putzfrau in Palermo gefunden? Während es ihr vielleicht besser geht, erleiden Tausende die von ihr bereits durchlittenen Qualen auf dem Weg der Migration von Afrika nach Europa. Die Überfahrt kostet von Anfang Qualen. Die setzen schon beim Beschaffen der Kosten für den Transfer. Sie betragen 1000 Dollar.

Ist die Grenze zwischen Europa und Afrika, die qualvolle Überwindung der Not vergleichbar mit dem Übergang zwischen Seienden und Sein? Heidegger unterscheidet Sein und Seiendes, notlos und notvoll, eigentlichen und uneigentlichen Nihilismus. Das Seiende ist die Welt der Technik, der Wissenschaft der Berechnung, des Unverborgenen. Das Sein ist etwas, das schwer zu fassen ist. Ist es so schwer zu fassen, wie das Verhältnis des europäischen Wohlstands zur Armut in Afrika? Was entspricht dann dem Wechselverhältnis zwischen Sein und Seiendem? Entspricht ihm zum Beispiel ein Boot mit Flüchtlingen?

Vielleicht sind die Ungerechtigkeiten, die wir beobachten, wenn wir zum Beispiel im Fernsehen die Flüchtlingslager in Somalia vorgeführt bekommen oder wenn wir in einem Bildband betrachten, wie ein Afrikaner ein Fahrrad flickt, dass eine mannshohe Ladung Holz transportieren sollte, vielleicht sind Wahrnehmungen dieser Disproportionen zwischen unserer Lebensqualität und den Lebensbedingungen in Afrika vergleichbar mit einer Antihaft-Pfanne. Mit dem Unverständnis der Quasikristalle einer Antihaft-Pfanne haben diese Wahrnehmungen von Ungerechtigkeit gemeinsam, dass sie von einem Leibnizianer als Schatten einer höhreren Ordnung verstanden werden können.

Zur Antihaft-Pfanne findet sich folgendes in Lisa Randalls “Verborgene Universen – Eine Reise in den extradimensionalen Raum”. Franfurt/M. 2006: S. Fischer, S. 20: “Vielleicht weckt es ihre Neugier, dass eine Spur von zusätzlichen Dimensionen in Ihrem Küchenschrank versteckt sein könnte – eine Antihaft-Pfanne, die mit Quasikristallen beschichtet ist. Quasikristalle sind faszinierende Strukturen, und die Ordnung, die ihnen zugrunde liegt, zeigt sich nur in zusätzlichen Dimensionen”.

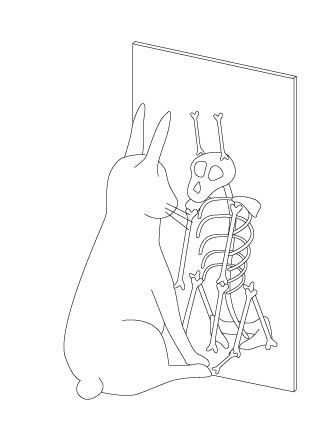

Unbegreiflichkeiten, sei es der unerwartete Absturz des Computers oder der zufällige Blick auf mathematische Gleichungen sind Herausforderungen, ethische und ästhetische. Ihre Fremdheit irritiert gewohnte Vorstellungen und erfordert ein besonderes Verhalten, das der ständigen Fremden, der Migranten. Eben dies kann man von dem Mathematiker Hermann Weyl lernen, der sich nicht allein auf sein Können stützte, sondern sich originell mit für ihn fremden Systemen wie der Philosophie, der Literatur und der Kunst beschäftigte. Mathematiker sind zwar nicht wie Nomaden auf der Suche nach Wasser oder auf der Flucht vor Fluten, gleichwohl ist ihre Metaphorik an Bewegungen zwischen Wasser und Land, beschränkten abgegrenzten Orten und nicht-absehbaren Weiten orientiert. Möchte man nicht auftauchende Zeichenwälder roden, um auf Kosten der Phänomene einen Überblick zu behaupten , bleibt nur die Möglichkeit, sich am Anderen zu orientieren. Eine korrekte Kenntnis fremder Sprachen, bleibt Migranten verschlossen, aber gleichwohl stottern sie in fremden Idiomen, wohlwissend, daß ihnen nur dies übrig bleibt. Man muß von vorn anfangen, so tun als wüßte man nichts – man weiß ja auch wirklich nichts – und muß versuchen sich zu arrangieren. Man schmiegt sich einem fremden System an, ohne es zu beherrschen, so lernt man es kennen, verändert seine Sichtweisen. Man bringt als Souvenir Bescheidenheit mit und die Neugierde, weitere Zeichenformationen aufzusuchen. Eine Ermunterung bietet der Begriff der offenen Welt, da er gestattet, den Zusammenhang von mathematischen Berechnungen zur Darstellung und Konstruktion von Weltbildern zu formulieren. Dieser Zusammenhang ist durchleuchtenswert, wenn man nach Alternativen zu dem geschlossenen Weltbild sucht, das prominent mit dem Begriff Simulation in den achtziger Jahren transportiert wurde.

Der Begriff der offenen Welt wurde von dem Mathematiker und Naturwissenschaftler Hermann Weyl am Beginn der dreissiger Jahre geprägt, er steht zwischen den Programmen Brouwers und Hilberts. Brouwer wird in der Gegenwartsphilosophie zum Gewährsmann einer politisch-ästhetischen Metamathematikerhoben. Hilbert bildet dazu den negativen Horizont, da er wissenschafltiches Handeln an Regeln und Kontrolle bindet. Doch so einfach ist die Zuordnung nicht, und Hermann Weyls Philosophie ist gekennzeichnet durch das Spannungsverhältnis zwischen Regeln und freiem Werden, zwischen der Reise in neue Länder und dem Vermessen des Neulands für künftige Apparaturen. Gilt Brouwer als Intuitionist, so wird Hermann Weyl Halbintuitionist genannt, zugleich ist er bekennender Axiomatiker wie sein Lehrer David Hilbert. Von ihm hat er die Aufbruchsstimmung in der Mathematik geerbt, die in Hilberts “Zahlkörperbericht” zum Ausdruck kommt. Dessen Metaphorik zeigt sich noch hoffnungsvoll, das geregelte Leben, das sich an Fahrplänen orientiert, von den nichtabsehbaren Gedankenbewegungen in neuen Welten trennen zu können. Aber Hilberts begeisterten Leser Hermann Weyl soll dies so schwer werden, daß er nach den Augen des gebürtigen Königsbergers Hilbert “Gespenster sieht”, auch wenn sich der Schüler Weyl zunächst von Worten anregen ließ wie:

“Ich denke mir den Leser wie einen Reisenden: die Hilfsätze sind Haltestellen, die Sätze größere Stationen, im voraus bezeichnet, damit an ihnen das Auffassungsvermögen ausruhen kann. Diejenigen Sätze, die wegen ihrer prinzipiellen Bedeutung an sich Hauptziele sind, oder die als Ausgangspunkte zu weiterem Vordringen in noch unentdecktes Land hervorragend geeignet erscheinen, sind durch kursiven Druck ausgezeichnet”( Hilbert, David. Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. In: Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung (1897)4, S. 175-546. Zit. nach: Gesammelte Abhandlungen I, Berlin: Springer 1932, S. 67) .

Zu Brouwer und Hilbert existieren umfangreiche Monographien, zu Hermann Weyl noch nicht, auch wenn zahlreiche Autoren auf seine “Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft” verweisen. Die Tatsache, daß Weyl als Gewährsmann für unterschiedliche Positionen zwar erwähnt wird, aber eine Untersuchung seines Verhältnis zur Philosophie noch nicht vorliegt, ist der Anlaß, seine Schriften durchzusehen und zu fragen, wie er das Verhältnis von Mathematik zu geschlossenen und offenen Bildern von der Welt bestimmt. Läßt sich bei Weyl eine Umgangsform mit Zeichen und Regeln finden, die Fluchtlinien aus geschlossenen Weltbildern anzeigen? Gelingt dies, so wird deutlich, daß in den zwanziger Jahren Zeichenpraktiken konzipiert wurden, die in der zeitgenössischen ästhetischen Praxis fruchtbar werden.

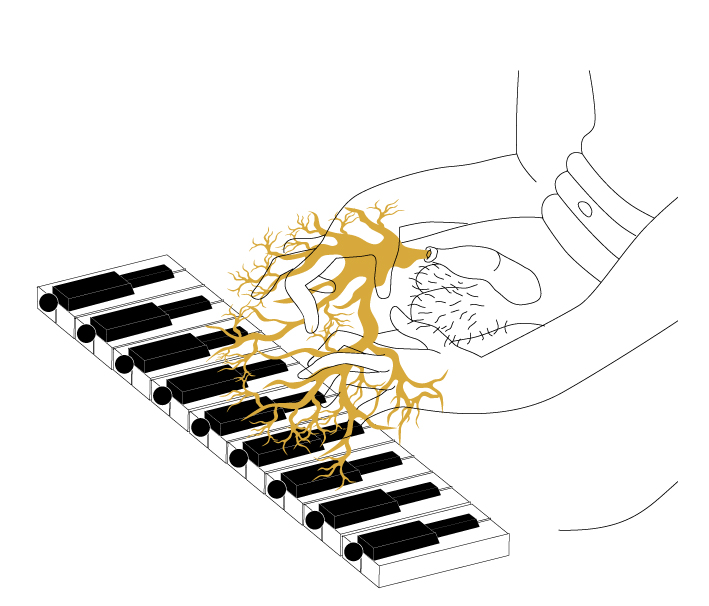

Zwangsläufig ist man mit den fremden Zeichenwelten eines Mathematikers konfrontiert, doch wird man durch die eigene Mühe schätzen lernen, was der Mathematiker Hermann Weyl auf sich genommen hat, wenn er philosophische Begriffe studiert hat, um Philosophen in deren Sprache von mathematischen Entdeckungen zu berichten.

Siehe: Kapitel III – Vorstellungsinhalte laden. In: Röller, Nils: Ahabs Steuer – Navigationen zwischen Kunst und Naturwissenschaft. Berlin 2005: Merve.